“80后”用这种方式让爱延续

——解放军某部姚文广同志身后捐献角膜小记

“人生百年终有一死,这是千年不变的规律,我们应该顺应,所以,我对生死看得很淡。任何东西生不带来,死不带走,精神除外。有一天我也终会离开,如果火化就什么也没有了,但我能把眼角膜捐献,可以让人重见光明,让爱用另一种方式延续”。姚文广生前在“关于捐献角膜一事”中这样写到。

“人生百年终有一死,这是千年不变的规律,我们应该顺应,所以,我对生死看得很淡。任何东西生不带来,死不带走,精神除外。有一天我也终会离开,如果火化就什么也没有了,但我能把眼角膜捐献,可以让人重见光明,让爱用另一种方式延续”。姚文广生前在“关于捐献角膜一事”中这样写到。

不认命——要做就要做到最好

“流自己的汗,吃自己的饭,自已的事自己干,靠天靠地不算是好汉”。这是他自强不息的写照。姚文广1980年出生于安徽铜陵县一个小山村,2000年因无力支付高昂的大学学费而投笔从戎,应征到国防大学警卫连当兵,曾是国防大学仪仗队队员,2003年考入石家庄陆军学院,病逝前任北京军区某部二连政治指导员。从军11年,历任班长、排长、副连长、指导员,所在连队荣立一等功1次、二等功2次,连年被评为“基层建设标兵连队”,本人多次被上级表彰为“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”和“优秀基层主官”,荣立三等功2次,多次受嘉奖,并且是全团里干部中400米障碍跑纪录的保持者”。

不认输——即使倒下,也要保持冲锋的姿势

2010年6月,他强忍着全身不适,参加完团里组织的比武选拔后,到医院检查,被确诊为胃癌晚期,并伴有心律过缓、双肾积水、腹腔积液等多种并发证。面对突如其来的灾难,他选择了坚强,从医生诊断只有3—5个月的存活期坚持至今。2010年10月,他强忍着巨痛,从医院回到心爱的团队,结合自身经历作了题为《笑对人生病痛勇做生命强者》的报告,令全团官兵深受感染和教育。他随后相继在医院、学校等地作了多场报告,引起社会各界强烈反响。

每天清晨,只要是身体状况允许,他都会到距医院不远的公园去锻炼身体。他总是面朝东方站着,静静地看太阳一点点升起,感受旭日的光和热慢慢将自己包围。他还经常会在外面采回来点野花,和花一样美好的,是那消瘦面庞上灿烂的笑容。如果精神是他生命的支撑,那么支撑他精神的便是,我是一名军人,不认输——即使倒下,也要保持冲锋的姿势。

不遗憾——因为干了有意义的事

据姚文广的姐姐姚翠萍回忆。弟弟是个重情、重义、乐于助人的人。入伍前,他曾从冰窟里救过人;当兵时,他用每月仅有的几十元津贴帮助一位家境贫寒的学生,直到供其考上大学;2003年,受生病去逝的高中同学所托,常去看望其父母,这个已故高中同学的父母便成了他的干爸妈,只要能回家都会第一时间跑去看望他们,不能回家时也总会邮寄或托人给他们带些钱。

“这个小伙子心里总是装着别人”。251医院肿瘤一科患者孙先生坦言,“我刚入院时躺在床上不能动,他主动走进我的病房,第一次见面就一点也不隐瞒自己的病情。他跟我说,他去年6月被确诊为胃癌晚期,因为癌细胞已经转移无法手术,医生说他只有3到5个月的寿命,但他却用乐观坚强的心态打破了医生的预言,一直活到现在。后来,他还经常到我的病房来,鼓励我用信心战胜病魔。你瞧,现在我好多了,已经能下床走路啦……”

今年5月22日,姚文广从张家口日报上看到,该市低保户张志宏志愿将眼角膜捐献给邢台市眼科医院的报导后,即产生了捐献眼角膜的想法。后经多方打听,与眼科医院眼库负责人鲁韶音取得联系,并于5月30日,郑重的在角膜捐献志愿书上签下了“姚文广”三个字。

不了情——让爱用另一种方式延续

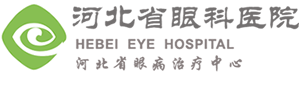

2011年6月17日19时左右,姚文广同志不幸病逝。17日20时,眼科医院角膜病学科王东、王鑫医生成功为其实施了角膜摘取手术。

据鲁韶音介绍,此次姚文广捐献的一对眼角膜,可使两人重见光明,他的爱正用另一种方式延续。

2011年6月18日,角膜病区吴彦超主任、马利肖医生分别用姚文广同志捐献的角膜为两位深受病痛折磨的患者成功进行了角膜移植手术。术后,吴彦超主任说:“角膜透光好,手术非常成功,医生和患者都非常满意。”

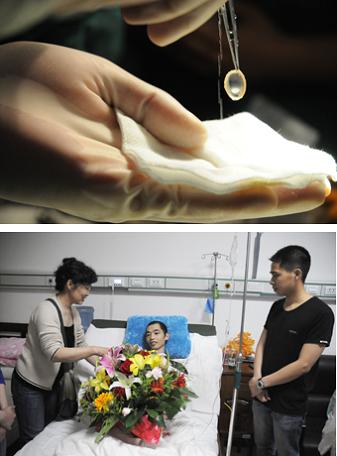

两位患者的家属都对姚文广同志达了深深的敬意,表示一定会照顾好家人,让姚文广同志的这份大爱在自己亲人身上得到延续,去感染更多的人加入到角膜捐献队伍中来。